Sag niemals nie und so kam es zum dritten Auftritt von Mitgliedern des Gendertreff e.V. bei der…

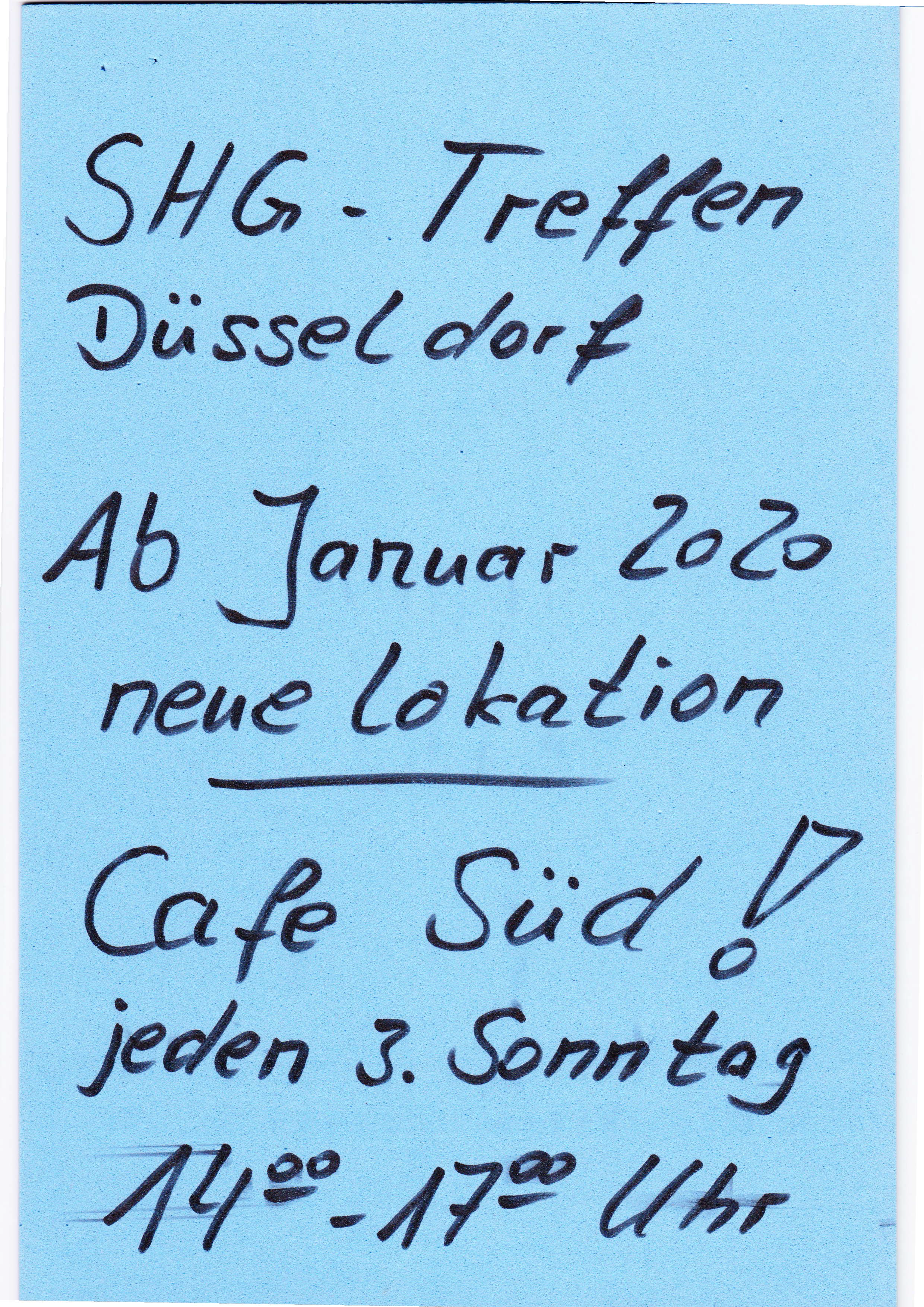

Weiterlesen.......…nicht ganz aber wir knüpfen wieder an alte Traditionen an. Der Gendertreff Düsseldorf zieht ab dem 19….

Weiterlesen.......Die Wissenschaft stellt fest, dass die Grenze zwischen Mann und Frau fließend ist: Mann? Frau? Oder beides?…

Weiterlesen.......Autorin: Anna-Bianca Auch bei mir hat es „klick“ gemacht. Endlich kann ich da fortsetzen wo ich schon…

Weiterlesen.......2012 sollte das TSG laut Koalitionsvertrag der damaligen Bundesregierung noch in der damaligen Legislaturperiode reformiert werden. Dazu…

Weiterlesen.......3 Tage – 9 Bühnen – 55 Livebands – 1.000 Oldtimer – 70.000 Besucher Seit 30 Jahren…

Weiterlesen.......Im Dezember 2018 hatten wir darüber berichtet, dass der Gendertreff e.V. ein Interview beim Campusradio Düsseldorf 97,1…

Weiterlesen.......